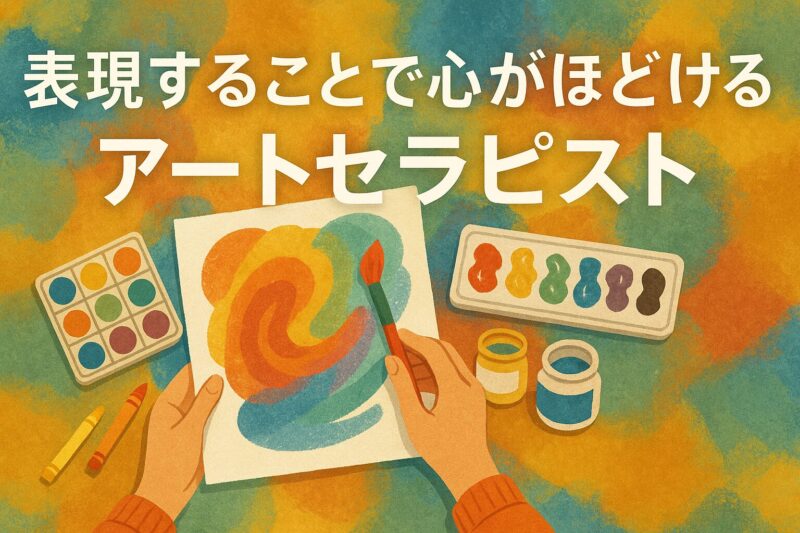

子どもの頃、クレヨンや絵の具を手にして夢中になったあの感覚。大人になっても、絵を描いたり色を使ったりすると、心がふっと軽くなることはありませんか?アートには、言葉にしづらい感情やモヤモヤをそっと外に出す力があります。そんな「表現の力」を活かして、心のケアを行う専門職が「アートセラピスト(臨床美術士)」です。

アートセラピストとは?色と形で心に触れる仕事

アートセラピストとは、絵や造形などの創作活動を通して心のケアを行う専門家です。

「臨床美術士」と呼ばれることもあり、医療・福祉・教育などの現場で、子どもから高齢者まで幅広い人々の支援に関わっています。

この職業が注目され始めた背景には、以下のような社会的変化があります。

- 高齢化社会における認知症予防や心の活性化

- 学校現場での不登校や心の不調への支援ニーズ

- 精神疾患や発達障害を抱える人への新たな支援方法の模索

言葉だけでは伝えきれない感情や想いを、「色」や「形」にして表現する。

そのプロセス自体が癒しとなり、自己肯定感やコミュニケーション能力の向上にもつながるとされています。

アートセラピストの仕事内容

アートセラピストの仕事は、創作活動を通して、相手の心に寄り添うこと。

絵を描くことだけでなく、粘土や紙、色紙などを使った造形、コラージュ、グループ制作など、さまざまな表現方法を取り入れながら、感情や思考を引き出します。

💼主な活動内容の例

自由画の時間:テーマを与えず、思いつくままに色や形を表現してもらう

共同制作:他者と一緒に一つの作品をつくることで、自然な交流が生まれる

感情の色マップ:不安・喜び・怒りなどの感情を色で表してみる

💼活躍の場も多様

医療現場(精神科・緩和ケア病棟など):言葉にできない心の痛みを表現する手段として

高齢者施設:認知機能の維持・感情表現の促進

学校・特別支援学級:自己表現が苦手な子どもへの支援

地域イベントや福祉施設の講座:予防的・交流的な活動としてのアート活用

こうした活動のなかで、アートセラピストは「上手に描かせること」を目的にはしていません。

むしろ「正解のない表現」によって、心の内側と静かに向き合う」時間をつくることが、この仕事の核となります。

森林セラピストとの違いとは?似て非なる“癒し”の仕事

✅ アプローチの違い:外側から vs. 内側から

森林セラピストは、木漏れ日、鳥のさえずり、風の音といった**“自然の力”に身を委ねる**ことで、感覚をリセットし、心身のバランスを整えます

アートセラピストは、“自分の内側”にある感情や記憶を色や形で外に表現することで、気づきや癒しを引き出します。

✅ 活動場所の違い:屋外 vs. 室内中心

森林セラピストは、主に森や里山といった自然環境が活動の場。

アートセラピストは、病院や施設、教室など、屋内での個別・集団セッションが中心となります。

✅ 対象者の違い:リフレッシュしたい人 vs. 表現に困難を抱える人も

- 森林セラピーは、ストレスを感じる現代人が“自然のなかで整う”ための手段として人気。

- 一方、アートセラピーは、不安やうつ、発達障害などを抱える人など、言語表現に難しさを感じる人へのアプローチとしても機能します。

✅ どちらが“良い”ではなく、「向き・不向き」の違い

どちらの仕事も、心にアプローチする尊い専門職です。

ただし、人によっては「自然に癒されたい」と感じることもあれば、「自分を表現したい」という欲求が強いこともあります。

アートセラピストは、内なる想いにかたちを与えることを手伝う「表現の伴走者」。

自然とのふれあいでは得られない、自分の感情とじっくり向き合う時間を提供する役割を担っています。

🎓資格・スキル・向いている人は?

必要な資格:「臨床美術士」が主流

アートセラピストになるために、国家資格は現在存在していませんが、信頼される活動を行うには民間資格「臨床美術士」の取得が一般的です。

臨床美術士は、専門の講座や養成プログラムを受講し、実技と理論を学んだうえで認定される資格。

通信・通学どちらのルートもあり、働きながら目指すことも可能です。

🎓【通信講座で学びたい方へ】

アートセラピスト(臨床美術士)の資格取得を目指すなら、自宅で学べる通信講座を活用するのもおすすめです。

創作活動や心理ケアの基礎から、臨床美術の実践的な知識まで体系的に学べる内容で、未経験の方にもやさしいカリキュラムとなっています。👇

▼アートセラピストの通信講座で取得もできるのでおすすめです👇

スキルやマインド:絵の上手さよりも必要なのは「共感力」

アートセラピストに求められるのは、絵の技術や美術の知識ではなく、

相手の感情に寄り添う「共感力」

表現をジャッジしない「柔軟な感性」

安心感を与える「傾聴力・場づくり」

といった、対人支援のスキルや姿勢で

私自身はどちらかでいうと絵心がないですが、このような職業を目指す人で「絵が苦手だった自分だからこそ、表現の壁に寄り添える」という方も実際に多く活躍しています。

働き方と収入の現実

💼雇用形態はさまざま

医療機関や福祉施設と非常勤・業務委託契約

自主的に教室やワークショップを運営

公民館・地域センターなどと連携して地域事業に参加

通信講座の講師や、資格講座のアシスタントなどもあります

収入の目安

1回のセッション(1〜2時間)あたり:3,000円〜10,000円程度

常勤雇用は少なく、副業・兼業から始める人が多い

活動量や信頼度により年収は大きく変動(年収100〜300万円が一つの目安)

向いているのはこんな人

人の心に寄り添いたいという気持ちがある

絵や創作が「好き」「楽しい」と感じられる

人と関わることにやりがいを見出せる

自由な表現を受け入れられる柔軟さがある

アートセラピストは「資格を取ったから働ける」ではなく、信頼関係や実績を少しずつ積み上げていく職業です。そのぶん、やりがいや自由度も高く、長く続ける価値のある仕事といえるでしょう。

ここで興味を少しでも待った人へのおすすめの商品の紹介です。

アートセラピストを目指すなら、まずは信頼できる教材を手元に。

「理論」と「実践」の両面から学べる信頼性の高い入門書。教育現場や福祉でも活用されています。👇

▼初めてアートセラピーに触れる方や、実際の現場で活かしたい方におすすめです。

📘 初めてアートセラピーに触れる方におすすめの一冊

アートセラピーを学びたいけれど、「どこから始めればいいかわからない…」という方にぴったりの入門書です。

理論と実践がバランスよく構成され、教育・医療・福祉の各分野でも広く活用されている信頼の内容。

初心者でも安心して読めると、多くの講座や現場で推奨されています。

▼こちらも童心に戻った気持ちで癒しの空間を味わいたい人へおすすめです。

🖍️ 癒し系の塗り絵を楽しみたい方に

「絵を描くのはハードルが高い…」という方には、脳と心をリセットしてくれる塗り絵ブックがおすすめです。

優しい色鉛筆付きで、童心にかえってリラックスできる時間をぜひ。

今後の展望と社会的意義

ストレスや孤独感を抱える人が増える現代。

言葉だけでは届かない心のサインに気づき、寄り添う方法として、アートセラピーの価値は今後さらに高まっていくと考えられています。

メンタルヘルス支援としての広がり

企業のメンタルヘルス対策、学校現場での心のケア、介護施設での感情表現支援など、アートセラピーの活躍の場は年々広がりを見せています。

「話すのが苦手」「感情をうまく言葉にできない」といった人でも、

絵や造形を通じて自分を見つめなおすことで、心が軽くなる体験が広がっています。

表現の可能性を広げる社会へ

アートセラピストの活動は、「うまく描ける」よりも「表現していいんだ」という許可を与えるものでもあります。

子ども、高齢者、障がいのある方すべての人が「自分らしさ」を大切にしながら生きていける社会。

その一歩を、色や形がそっと後押ししてくれる。そんな未来を支える職業なのです。

まとめ

アートセラピストは、「話す」だけでは届かない心の奥にアプローチする表現の専門職です。

森林セラピストと同じく“癒し”を目的としながらも、内面と向き合う創造的な時間をつくる点が大きな特徴です。

芸術の経験がなくても大丈夫。

人の心に寄り添いたいという気持ちがあれば、誰でも一歩を踏み出せます。

アートの力を信じて、心と心をつなぐ仕事を目指してみませんか?

🌿 アートによる癒しがある一方で、「自然の力」によって心を整える方法もあります。

森の中をゆっくり歩いたり、風や音に身をゆだねたり五感を活かしたリラクゼーションに興味がある方は、こちらの記事もぜひご覧ください👇

▶️ 森林セラピストとは?自然の中でこころをほぐす癒しの専門職

コメント