「認知症になっても、安心して笑える場所がほしい」

そんな声に応えるように、全国各地で広まりつつあるのが「認知症カフェ」です。

高齢化が進む日本では、認知症とともに生きる人がますます増えていくと予測されています。

そんな時代に、“医療や介護ではない形”で支えるしくみが注目を集めています。

そこで活躍しているのが、認知症カフェコーディネーターという存在。

地域の人たちと当事者、そして支援者をつなぎながら、居場所づくりを支えるこの仕事。

医療でも介護でもないけれど、“つながり”をつくることが最大の役割です。

認知症カフェコーディネーターとは

◆認知症カフェの概要

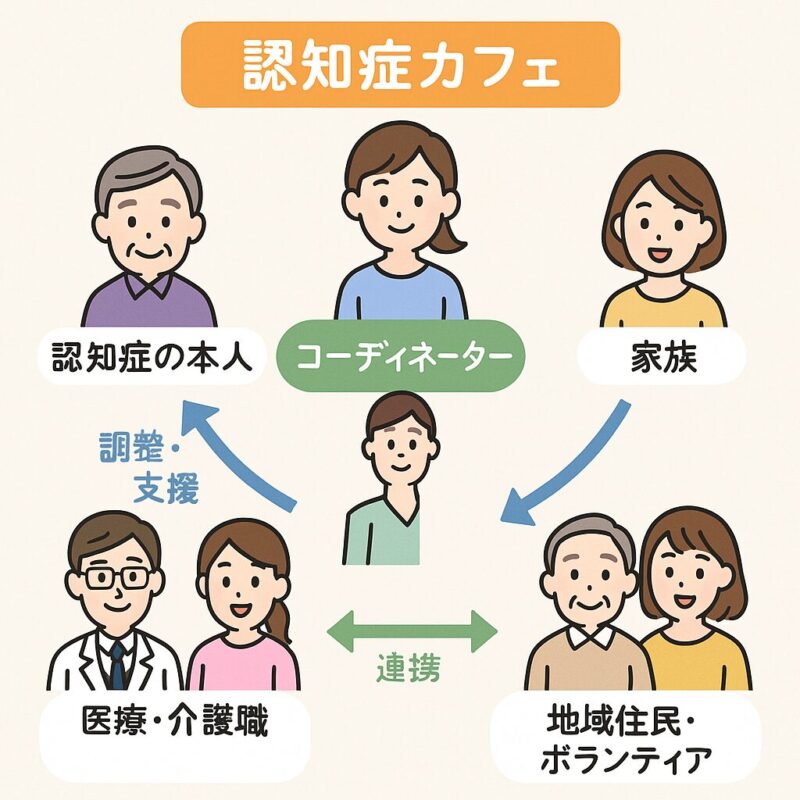

認知症カフェとは、認知症の方やその家族、地域住民、専門職などが気軽に集まれる「交流と情報の場」です。

お茶を飲みながらリラックスして語り合えるこの空間は、医療や介護の枠にとらわれない“心の居場所”として全国に広がりつつあります。

◆ コーディネーターの役割:企画運営、関係者調整、場づくりなど

開催準備から当日の進行まで、カフェ運営を支える裏方的な存在です。

地域包括支援センターや医療・介護職、ボランティアとの連携も担い、参加者が安心して過ごせる雰囲気をつくるのが主な仕事です。

◆ なぜ今、必要とされているのか

日本は世界でも類を見ないスピードで「超高齢社会」に突入しています。2025年には65歳以上の人口が全体の約3割を占め、認知症高齢者は700万人を超えると見込まれています。

その中で、認知症になっても安心して暮らせる“地域の場”づくりが課題となっており、認知症カフェはその答えのひとつです。

制度では支えきれない孤立や不安に寄り添う場として、そして継続的な支援の拠点として、この仕事の重要性は年々高まっています。

主な仕事内容と活躍の場

◆ 活動内容:カフェの開催、住民・支援者・当事者との関係づくり

認知症カフェの企画・準備・当日運営まですべてを担います。

参加者は認知症の本人や家族、地域の住民、医療・介護関係者など多様です。

それぞれが安心して関われるよう、場の雰囲気づくりや声かけも含めてコーディネーターが調整役を務めます。

複数の立場の人が自然に関わりあえる関係性を保つには、丁寧な支援と全体を見渡す視点が必要です。

その“つなぎ手”の役割を、以下の図で整理してみ認知症カフェでは、企画・準備・当日の運営まで、すべてをコーディネーターが担います。

参加者は認知症の本人やその家族、地域の住民、医療・介護職など多岐にわたります。

そのため、誰もが安心して参加できる雰囲気をつくる「場づくり」の力が非常に大切です。

また、当事者の不安や家族の悩みに耳を傾けつつ、関係者との調整や声かけを通じて、会の流れをスムーズに保つことも重要な役割。

多様な立場の人が自然に交わり、つながるための土台を支える存在として、コーディネーターは欠かせません。しょう。

🖼️ 図解:認知症カフェにおける関係者のつながり

◆ 働ける場所:自治体、NPO法人、地域包括支援センターなど

地域包括支援センターや福祉団体に所属する形が一般的ですが、個人主催のケースも増えており、活動の場は多様です。

◆ 活動の実例:地域住民を巻き込んだイベントなど

季節の行事やレクリエーション、地域の小学生との交流会など、多彩なアイデアで地域と高齢者をつなげています。

💪必要なスキル・向いている人

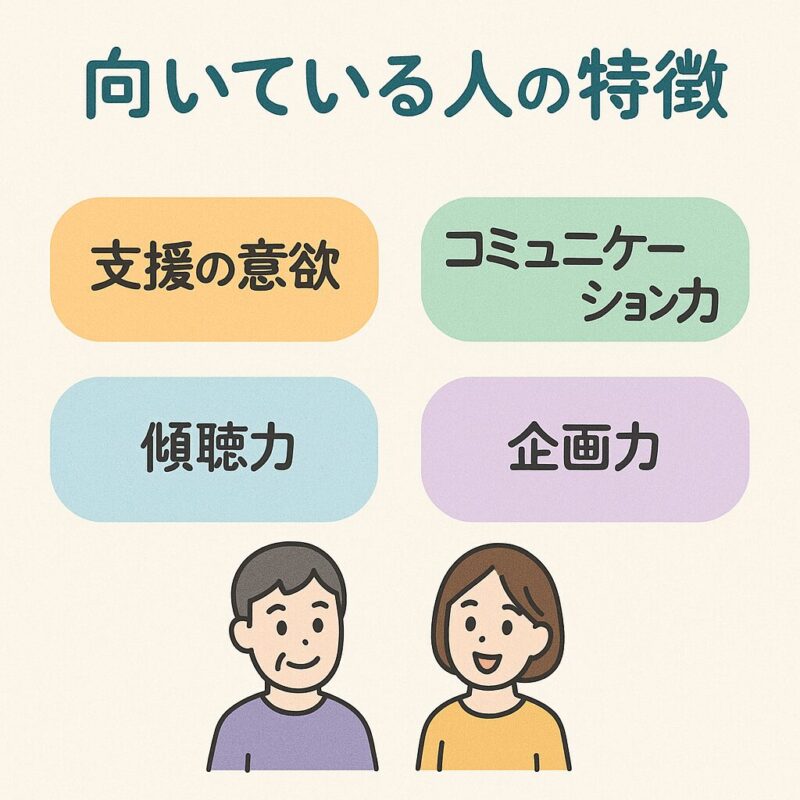

◆ コミュニケーション力、調整力、共感力

認知症カフェは、多様な立場の人が集う場です。参加者の気持ちに寄り添いながら安心できる雰囲気を作るには、言葉だけでなく「表情」「タイミング」「沈黙への理解」といった繊細な対応が必要です。また、医療・福祉職やボランティアとの連携も欠かせないため、関係性を調整しながら場全体を支える“聞き手かつ裏方”としてのスキルが求められます。

◆ 医療・福祉の知識はあると強みになる

この仕事に就くために必須資格はありませんが、認知症や高齢者支援についての基本的な知識はあるに越したことはありません。たとえば、介護福祉士や社会福祉士、看護師の資格や経験がある人は、参加者やその家族に安心感を与えやすく、ちょっとした体調変化にも気づきやすくなります。未経験者も、基礎講座を受けることで十分スタート可能です。

◆ 人と関わるのが好きな人、地域活動が好きな人に向いている

認知症カフェのコーディネーターは、華やかな表舞台に立つというよりも、裏方として「人の輪をそっと支える」存在です。

大切なのは、特別なスキルや資格よりも、人に興味を持ち、寄り添う気持ちを持てるかどうか。

たとえば、初対面の人に自然と声をかけられる、ちょっとした変化に気づける、誰かの話を遮らずに聞ける――

そういった“ふだんの人間力”が、この仕事では大きな武器になります。

下の図では、コーディネーターに求められる特徴をわかりやすくまとめています。

ご自身に当てはまるものがあれば、ぜひ一歩踏み出してみてください。

🖼️図解:「向いている人の特徴(支援意欲・傾聴力・企画力など)」

「図2:コーディネーターに求められる特徴」

資格・講座・収入の目安

◆ 必須資格はないが、認知症サポーター養成講座や福祉関連資格が有利

認知症カフェコーディネーターは、国家資格が必須というわけではありません。

しかし、認知症についての基本的な理解や支援の姿勢は必要不可欠です。まずは「認知症サポーター養成講座」など、無料で受けられる地域主催の学びから始めると良いでしょう。

また、介護職員初任者研修や社会福祉士、看護師などの資格があれば、参加者との関係づくりや観察力の面でも強みになります。

資格があるから採用される、というよりは、現場での信頼や安心感に直結するイメージです。

◆ 民間の講座紹介

「もっと深く学びたい」「実践的に活かせる知識がほしい」

そう考える方には、民間のオンライン講座や通信教育の利用がおすすめです。近年は、在宅でも学べる介護・福祉系のeラーニングが多数登場しており、費用も1万円前後〜と比較的始めやすくなっています。

すぐに資格取得を目指さなくても、資料請求をして内容を比較してみるだけでも、視野が広がります。

◆ 報酬はボランティア〜非常勤・契約職員レベルまで幅がある

認知症カフェの運営は、その多くが地域の取り組みや委託事業の一環で行われています。

そのため、活動の対価は「無償のボランティア」から「自治体との契約に基づく謝礼」まで、かなり幅があります。

たとえば、月に数回の開催で交通費+数千円の手当が支給される場合もあれば、NPOのスタッフとして時給制で働くケースも。

フルタイムの職業というよりは、副業や地域貢献としての位置づけが強いですが、人と関わることにやりがいを感じる方にはぴったりの働き方です。

💰 報酬の実例:どれくらい稼げる?

実際に得られる報酬の目安は以下のような例があります

💰ボランティア型:無償だが交通費(数百円〜)やお茶代の支給あり

💰非常勤・謝礼型:1回あたり3,000円〜6,000円(準備+3〜4時間程度)

💰契約職員型:週1〜2回の勤務で月2〜5万円程度(時給1,000〜1,500円)

実際のところ調べてみましたが、常勤雇用は全国的に少なく、「本業のスキマで地域と関わる」「副業的に週1で活動する」という形が現実的です。

📝 編集部より

現在、認知症カフェに関する学びが得られるオンライン講座の情報を整理中です。

今後、未経験からでも学べる通信講座や関連講座の紹介をこちらに掲載予定です。

準備が整い次第、追記いたします。

活動を支える便利アイテム・書籍紹介

◆ 現場で使いやすい工夫アイテム

認知症カフェでは、お茶や会話が中心とはいえ、ちょっとした“準備の工夫”が参加者の安心感につながります。

たとえば

飲み物をこぼしても安心な滑りにくいコースター

高齢者にも扱いやすい大きめマグカップ

認知症の方でもわかりやすい名札・カードセット

こうした備品があるだけで、空間の雰囲気や運営のスムーズさが格段にアップします。

地域の予算が使えない自主開催カフェでは、100円ショップなども工夫の宝庫です。

◆ 認知症理解を深めるための書籍・読み物

参加者やボランティアの話に耳を傾ける立場として、コーディネーター自身も学び続けることが大切です。

ここでは、現場での対話や支援に役立つ書籍を2冊ご紹介します。

📘 『マンガでわかる!認知症の人が見ている世界』(川畑智 著)

認知症の人が“どんな風に世界を見ているのか”を、やさしいマンガで描いた1冊です。

認知症カフェに関わる人だけでなく、家族や地域住民、支援者にとっても「なるほど」と思える視点が詰まっています。

▼こちらの本は私も読みましたが、左右に私たちから見えている世界と認知症の人たちから見える世界とが比較されていて漫画でわかりやすく読みやすくておすすめです。楽天のレビューで⭐️⭐️⭐️⭐️以上の納得の一冊です。

📘『マンガでわかる!認知症の人が見ている世界』(川畑智 著)

認知症の方が「どんなふうに世界を見ているのか?」を、マンガ形式でやさしく描いた解説書。

家族や地域住民、支援者にとっても「なるほど!」と学びの多い視点が詰まっています。

⭐️⭐️⭐️⭐️以上 楽天レビューでも高評価!

※漫画形式で、難しいテーマも親しみやすく理解できます。地域福祉や認知症理解に携わる方にもおすすめ。

📘 『認知症カフェのつくりかた 実践ハンドブック』(中央法規出版)

実際に認知症カフェを立ち上げ、継続してきた全国の事例を交えながら、準備・運営のノウハウをわかりやすく解説した1冊です。

「どんな雰囲気で始めればいいの?」「地域との連携ってどう取るの?」といった疑問にも具体的に答えてくれます。

▼ご自身で運営を始めたい方や、支援者として関わる方にとって、非常に実践的な内容酢おすすめです

📘『共生社会をつくる認知症カフェ企画・運営マニュアル』(矢吹知之・ベレ・ミーセン 編著)

全国の実践事例をもとに、認知症カフェの立ち上げ方・運営ノウハウを

基本・実践・評価の3ステップでわかりやすく解説した実践書です。

- ✅「地域とどう連携するの?」への具体的なヒント

- ✅「どんな雰囲気で始めたらよい?」に対する実例

- ✅ 実際に活動する現場の声も掲載

💡 初めての方にも、すでに関わっている方にもおすすめ!

※現場の実例に基づいた運営ノウハウが満載。支援者・自治体職員・地域住民にも必読の一冊です。

あとがき

私自身、「認知症カフェコーディネーター」という言葉を初めて聞いたとき、正直あまりピンときませんでした。

でも調べてみると、医療や介護の専門職とはまた違う形で、人と人をつなぎ、安心できる居場所をつくっている“縁の下の力持ち”のような存在でした。

制度や支援サービスだけでは届かない「心の孤立」や「不安」に寄り添う役割。

それを、特別な資格がなくても誰かが担えるという点に、この仕事のあたたかさと奥深さを感じます。

もしかすると、こうした裏方の仕事が、これからの超高齢社会においていちばん求められるのかもしれません。

「人とのつながりを大切にしたい」

「資格がなくても誰かの役に立てる仕事をしたい」

そんな思いを持っているあなたに、認知症カフェコーディネーターという選択肢はぴったりかもしれません。

まずは、地域の認知症カフェに足を運んでみることから、はじめてみませんか?

💬 「こんな地域での支え方もあるんだ」と感じた方、他にも気になる職業があればぜひ教えてください。

「医療や介護だけじゃない支援のかたち」を、これからも紹介していきます。

✉️ SNSやコメントでのご意見・リクエストは、次回の記事づくりの参考にさせていただきます♪

コメント