「フードロス」という言葉、聞いたことはありますか?

近年よく耳にするようになったこの言葉は、「まだ食べられるのに捨てられてしまう食品」をなくそうとする取り組みを指します。今でこそよく耳にする人も

実は私も、最初はこの職業のことをまったく知りませんでした。調べていくうちに、社会の役に立ちながら働けるやりがいを感じる仕事だと気づいたのです。

まだ食べられるのに廃棄される食品を減らす取り組みが、今注目されています。

そんな食の課題の最前線で活躍しているのが、「フードロスコーディネーター」。

あまり知られていないこの仕事には、社会や未来に貢献できる大きなやりがいがあります。

本記事では、そんなフードロスコーディネーターという仕事の魅力と、これからの可能性についてわかりやすく解説していきます。

フードロスコーディネーターとは?

日本や世界のフードロスの現状

近年、「フードロス」という言葉を耳にする機会が増えましたが、実際にどれほどの食品が無駄になっているかご存じでしょうか?日本人には昔より「もったいない」という言葉が使われています。先人たちの言葉は偉大だなと感じれますよね。

農林水産省の発表によると、日本国内だけで 年間およそ522万トン(令和3年度時点) の食品ロスが発生しています。これは、国民一人あたり毎日お茶碗1杯分(約114g) の食べ物を捨てている計算になります。

特に家庭からのロスは約半分を占め、私たちの暮らしにも大きく関わっている課題です。

一方、世界に目を向けると、世界全体で毎年約13億トンの食べ物が廃棄されていると言われており、これは生産された食料の約3分の1にあたります。

飢餓や栄養不足に苦しむ人が多くいる中で、同時に大量の食料が無駄になっているという現実は、倫理的にも深刻な問題です。

このような背景から、世界各国でフードロス削減の取り組みが進められており、日本でも官民一体となった対策が求められています。

こうした中で注目されているのが、「フードロスコーディネーター」と呼ばれる新しい職業です。

家庭・飲食店・流通での課題とは何か

食品ロスは、家庭・飲食店・流通のそれぞれで違った原因があります。

🏠 家庭の課題

家庭では「買いすぎ」「作りすぎ」「保存ミス」で食べ物を捨ててしまうことが多く、実は食品ロスの半分は家庭から出ています。

賞味期限を正しく理解していないケースも原因の一つです。

🍽 飲食店の課題

飲食店では「料理の作りすぎ」や「お客さんの食べ残し」がロスになります。

見た目や量を重視しすぎてしまうのも一因です。

🚚 流通の課題

流通の段階では、「見た目が悪い」「形がそろっていない」といった理由で、まだ食べられるのに捨てられてしまうことがあります。

また、在庫の余りや配送中の破損もロスの原因です。

フードロスコーディネーター」とはどんな仕事?

🛠 主な仕事内容

フードロスコーディネーターは、食べ物の無駄を減らすために、さまざまなことに取り組んでいます。

以下に一部内容を紹介させていただきます。

フードロスコーディネーターは、食べ物の無駄を減らすために、以下のような仕事を行います。

教育活動:学校や地域で、食の大切さや食品ロスについて伝える活動を行います。

例:子ども向けのワークショップ、地域イベントでの講演など

企画:食品ロスを減らすための仕組みやキャンペーンを考えます。

例:余った食材で作るレシピを紹介、無駄を出さない売り場づくりなど

改善提案:飲食店や企業に対して、食材管理や仕入れの見直しなどをアドバイスを行います。

🏢 活躍の場

さまざまな場所で活躍しています。

- 企業:食品メーカー、小売店、飲食店などでのロス対策の立案や運営

- 自治体:地域全体の食品ロスを減らすための企画や啓発活動

- NPO・団体:食料支援やフードバンクと連携しながら活動することも

- 個人活動:SNSや講演などを通じて広める働き方も増えています

- 実際の収入はどれくらいか気になるところですよね。ただ、こちらに関しては

報酬は働き方によって異なりますが、企業や自治体での勤務では月15万〜25万円前後、プロジェクトベースでは内容に応じて変動があります。

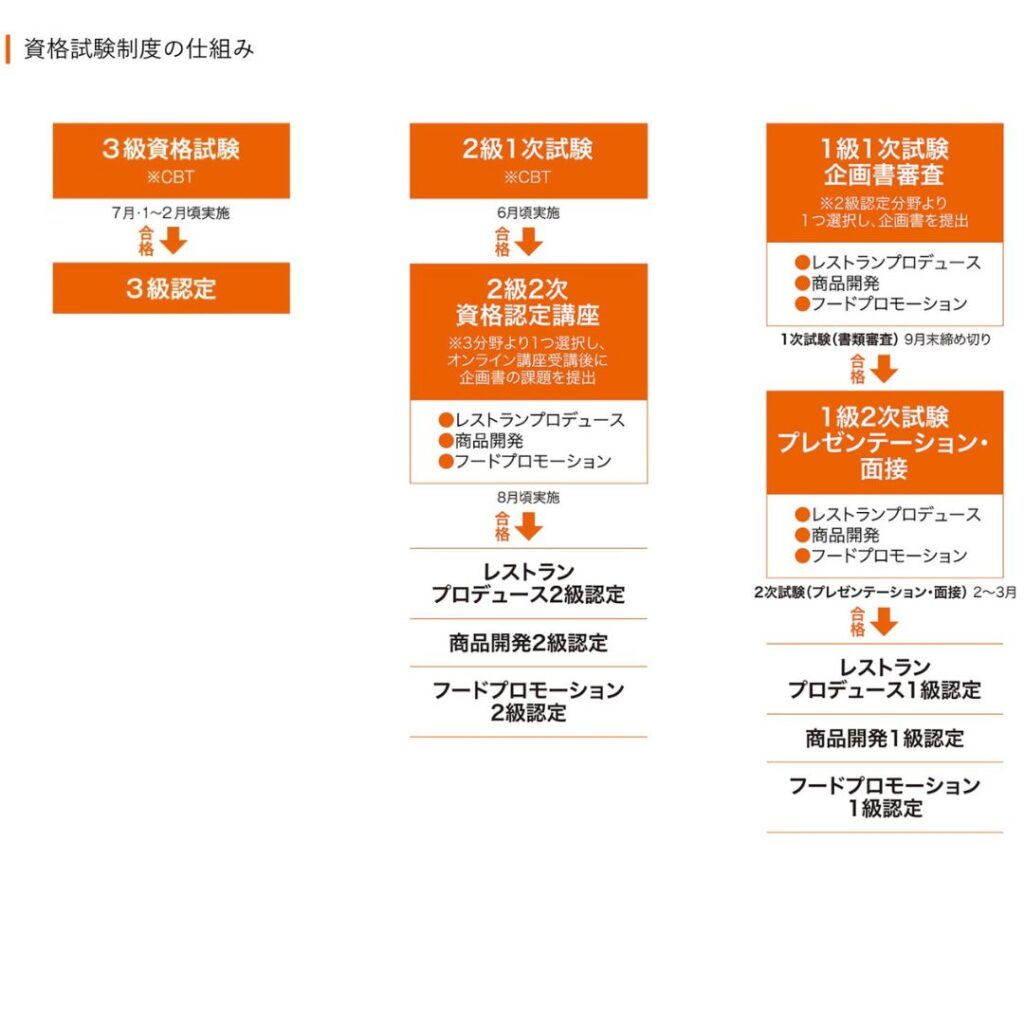

資格の有無と取得方法

- 資格はある?

→ 「フードロス削減アドバイザー」「食品ロス削減推進サポーター」など、民間団体が認定する資格があります。 - どうやって取るの?

→ オンラインでの学習+テストが中心。通信講座や1日講座などもあり、比較的取りやすいものが多いです。

※資格が必須というわけではありませんが、知識の証明や就職活動には役立つことがあります。

どんな人が向いている?必要なスキルやマインド

🍽 食への関心がある人

食品ロスの問題に取り組むため、日ごろから「食」に興味を持っていることが大切です。調理や栄養に関心がある人にも向いています。

🌍 社会貢献をしたい人

「もったいない」を減らし、環境や地域社会の役に立ちたいという思いがある人にぴったりです。身近なところから社会を変えたい人におすすめ。

🗣 コミュニケーション力がある人

企業や地域の人々と協力して進める仕事が多いため、相手の立場を考えて話せる力が重要です。説明や提案ができるとより活躍できます。

フードロス削減がもたらす未来とは?

🌱 持続可能な社会の実現

食べ物のムダを減らすことで、資源の浪費を防ぎ、地球環境への負荷を軽減します。ゴミの量も減り、環境にやさしい循環型の社会づくりにつながります。

🌍 ESG・SDGsとの関わり

フードロス対策は、ESG(環境・社会・ガバナンス)やSDGs(持続可能な開発目標)の達成に直結しています。

特に「つくる責任 つかう責任(目標12)」や「飢餓をゼロに(目標2)」などの目標に貢献できます。

フードロスコーディネーターを目指すには

食品ロスゼロ料理アドバイザー資格認定講座

内容:家庭でできる食品ロス削減の方法や調理テクニックを学ぶオンライン講座。日本と世界のフードロス状況、節約レシピなどが含まれます

特徴:SDGsや家庭節約としても価値が高く、自宅でも始めやすい内容です。

運営:オーガニック教室 G‑veggie主催、日本オーガニックライフ協会認定などがあります。

食品ロスマイスター検定

内容:食品ロスや貧困・SDGs、日常でのフードロス防止スキルを150分で学び、試験を受ける形式。

テキスト・検定あり

フードロスコーディネーター資格(クルー/フェロー)

クルー資格:3時間<一般>14800円<学生>9900円 一般受講料、検定料、テキスト代含む

フェロー資格:6時間50000円+検定料(後日/2週間以降)20000円テキスト代込

特徴:資格のステップアップが可能で、実務レベルの学びも含まれます。

官公庁系講座(地域活動や公式認定に関わるもの)

消費者庁主催「食品ロス削減推進サポーター」講座

内容:団体(水準)向けに消費者庁認定の講座。2時間のZoom学習+試験で、公式サポーターとして登録されます

対象:環境団体や公務員、地域活動に参加している人や、自治体で食品ロス対策に関わる方に最適。

まとめ

フードロスコーディネーターは、まだあまり知られていない職業かもしれません。

ですが、身近な食や社会の課題と向き合いながら、確かな手応えとやりがいを感じられる仕事です。

資格や講座も多様で、家庭から地域、企業、自治体まで活躍の場が広がっており、今からでも始められる選択肢がたくさんあります。私自身も、この仕事を知るまで「フードロスって自分にできることあるのかな?」と思っていました。

でも調べていく中で、現場で取り組む人たちの姿勢や、日常の選択が未来に影響を与える力に心を動かされました。知った人の一歩が未来を変えるかもしれない。

この記事が、あなたの気づきや行動のきっかけになれば嬉しいです。今後も、あまり知られていないけれど社会で重要な役割を果たしている仕事を紹介していく予定です。

💬「こんな仕事も知りたい!」「気になる職業がある!」などあれば、ぜひコメントやSNSで教えてくださいね。

✉️「これって仕事になるの?」と気になる職業があれば、お気軽にお知らせください。

あなたの声が、次の記事につながります。次回の記事の参考にさせていただきます♪

コメント